50代から歯が一気にボロボロになる理由─あの頃の“金属だらけ治療”が今、崩れ始めている

「20代のころ、虫歯はすぐ治してたんですけどね」

本日来院された50代の患者さんが、少し寂しそうにそう話していました。

しっかり治したはずの歯が、なぜ今になって次々ボロボロになるのか。

その理由のひとつに、かつて当たり前のように行われていた“金属材料中心の治療”があります。

銀歯、金属の土台、硬すぎる補強ピン…。

当時の保険制度や材料の選択肢の少なさから、多くの歯が“金属に頼った修復”を受けてきました。

しかし、金属は天然歯よりもしなりにくく、そして時間とともに歯との境界から二次カリエス(二次虫歯)やヒビ割れ(マイクロクラック)を引き起こします。

今、多くの方が「昔の治療が、今のトラブルの原因だったかもしれない」と気づき始めています。

このコラムでは、なぜ“あの頃の治療”が歯の寿命を縮めているのか、そして50代以降にこそ必要な「これからの治療の考え方」について、歯科医の視点からお伝えします。

なぜ、昔治療した歯が今になってダメになるのか?

昔の保険治療では「金属材料」が当たり前だった

かつて、虫歯治療といえば「銀歯」が主流でした。

奥歯の詰め物や被せ物には、銀合金(いわゆる銀歯)が多用され、神経を取った歯の土台(コア)には金属の芯棒(メタルコア)が使われていました。なかには強度を高めるためにスクリューピン(金属のねじ)を差し込むことも。

これらは、当時の保険制度内で対応できる「もっとも現実的な材料」であり、限られた選択肢のなかで最善を尽くしていたとも言えます。

しかし、いまその「金属だらけの歯」が、20年・30年の歳月を経て次々とダメになってきているのです。

金属は“しなりにくい”から、歯を壊すことがある

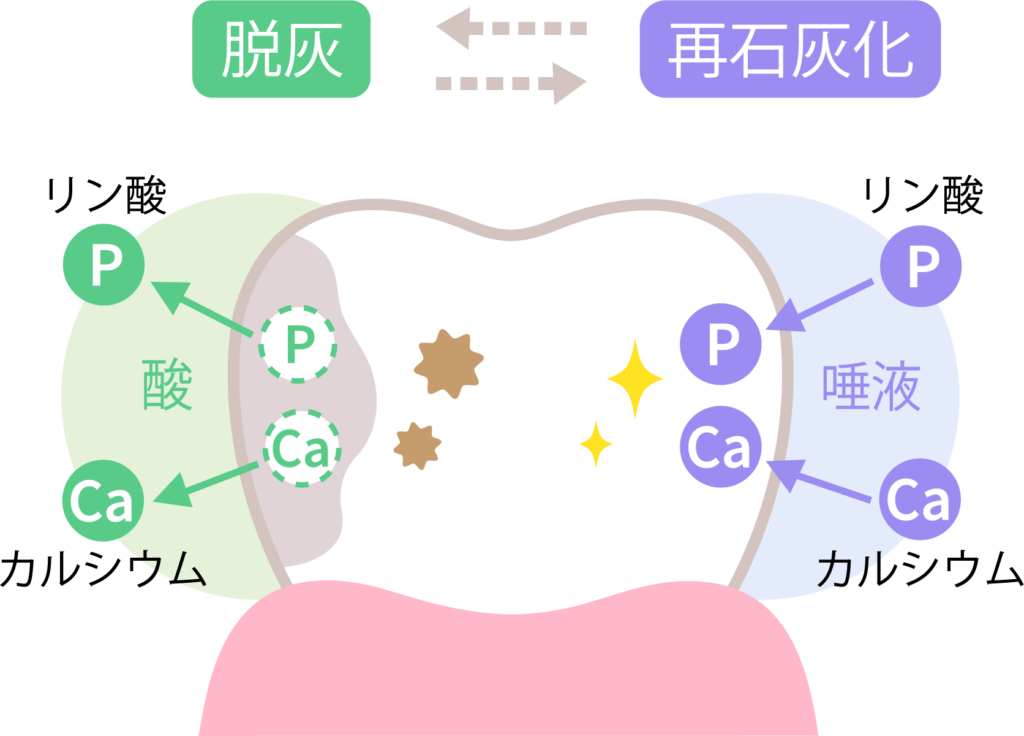

銀歯やメタルコアは、天然の歯よりしなりにくい素材です。※1

昔の治療で多用されてきた銀歯やメタルコア(鋳造金属の土台)は、天然歯に比べてしなりにくく、応力を吸収できない素材です。

この“たわまない性質”が、かみ合わせの力を逃さず歯の根にストレスを集中させ、最悪の場合、歯根破折を引き起こす原因になります。※2

特に、金属の芯を深く差し込む「スクリューピン」などは、歯の内部に強いストレスを与え、縦破折の原因になることが臨床の中でしばしば確認されます。

銀歯の隙間から虫歯が再発する

また、銀歯の接着精度は、今のセラミックやコンポジットレジンなどに比べて粗く、セメントの劣化や歯との間にできた微小な隙間から虫歯(いわゆる2次カリエス)が発生しやすい傾向があります。

特に保険治療で使用される金属は、経年変化によって腐食や黒ずみ、接着力の低下を起こしやすく、歯の中で進行してから気づくケースも多いのです。

40代・50代・60代で一気に歯のトラブルが増える理由

神経を取った歯の「寿命」は限られている

神経を取る治療(根管治療)を受けた歯は、一見きれいに治っているように見えても、栄養や水分の供給が絶たれ、脆くなっていく運命にあります。

例えるなら「中身の乾いた枯れ木」のような状態です。

噛み合わせや治療の仕方にもよりますが、一般的に神経を取った歯の平均寿命は10〜15年程度とも言われています。

それ以上歯を長持ちさせるには、マイクロスコープを用いた精密治療や、金属に頼らない適切な材料の選択、そして定期的なメンテナンスが不可欠です。

加齢とともに噛み合わせが変化する

50代を迎える頃には、咬合(かみ合わせ)のバランスにも微妙なズレが生じやすくなります。

歯周病の進行、歯の摩耗、過去に抜けた歯の放置などが重なり、本来の咬合バランスが崩れ、特定の歯に負担が集中するようになります。

こうした背景がある中で、昔に治した脆い歯が「限界を迎える」。

これが、「急に歯が次々とボロボロになる」ように感じる正体なのです。

今だからこそできる、歯を守るための選択肢

マイクロスコープによる精密な再治療

過去に神経を取った歯が再び痛み出したり、根の先に膿がたまったりすることがあります。これは、根管治療の再感染(根尖病変)が原因であることが多いです。

昔の治療では、レントゲンと手の感覚だけで行っていた根管治療が、現在ではマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を用いて、目で見て確認しながら行う精密治療へと進化しています。

➤ 根管内の見逃された枝分かれ(側枝)

➤ 古い充填材の残り

➤ 肉眼では見えないヒビ割れ

こうしたリスクを可能な限り減らすために、再根管治療は「見える環境」での処置が重要です。成功率にも大きな差が出ます。

金属に頼らない「メタルフリー」素材の選択

これまでの銀歯・金属土台とは異なり、近年は歯にやさしいメタルフリー素材が主流になりつつあります。

- 神経を取った歯の土台にはグラスファイバー製のファイバーポスト

- 詰め物・被せ物にはイーマックスなどのセラミック

これらは歯に近い硬さ・しなやかさを持っているため、歯根破折のリスクを大きく軽減できる素材です。

また、金属アレルギーや、口腔内のガルバニー電流(微弱電流)によるトラブルを避けたい方にも適しています。

咬合(かみあわせ)の見直し・再構築

歯の寿命を左右するもうひとつの大きな要因が咬合バランス(かみ合わせ)です。

たとえ1本だけの治療でも、その1本が強く当たる位置にあると、歯根破折や顎関節症、隣の歯への悪影響など、連鎖的なトラブルにつながります。

特に50代以降では、すでに歯の本数が減っていたり、過去に抜歯した箇所が放置されていたりと、咬合が崩れている方が多いのが現実です。

そのため、1本の治療だけでなく、全体のかみ合わせを見直す「包括的診断」が非常に重要になります。

定期的なメンテナンスで治療の持ちを伸ばす

どんなに良い素材で治療しても、プラークコントロールが不十分であれば再び虫歯や歯周病になってしまいます。

治療後の歯を長くもたせるためには:

- 定期的な歯科検診(3〜4か月ごと)

- 噛み合わせのチェック

- プラーク除去とクリーニング

- ナイトガードの使用(歯ぎしり・食いしばり対策)

昔の治療の限界に気づいたとき、どうするべきか?

トラブルのサインを見逃さない

過去に治療した歯に違和感や痛みが出たら、それは再治療が必要なサインです。

特に以下のような症状があれば、早めに歯科医院を受診しましょう。

- 噛んだときの痛みや違和感

- 被せ物や詰め物のぐらつき・脱離

- 歯ぐきの腫れや膿が出る

- 冷たいもの・熱いものがしみる

- 口臭の悪化

早期の精密診断が歯の寿命を延ばす

痛みがなくても、定期検診でのレントゲンや口腔内写真、咬合診査を受けることが重要です。

歯の内部で進行する虫歯や縦破折は、見た目だけでは判断できないことも多いからです。

早めに発見し、マイクロスコープを用いた精密な治療を受けることで、抜歯を回避できる可能性が高まります。

抜歯が避けられない場合もあるが、それがゴールではない

どうしても歯を残せない状態になったときは、抜歯が選択肢になります。

しかし、抜歯は「終わり」ではなく、新しい治療のスタートラインでもあります。

インプラント治療、入れ歯、ブリッジなど、抜歯後の選択肢を理解し、納得のいく治療計画を立てることが大切です。

長く自分の歯を守るためにできること

- 早めの異変に気づき、放置しない

- 「再治療は難しい」と諦めず、精密治療を検討する

- メタルフリー素材など最新の材料を選ぶ

- 咬合バランスを含めた全体の治療計画を立てる

- 定期的な予防メンテナンスを続ける

まとめ──昔の治療の限界を知り、未来の歯を守る選択を

50代を迎え、20代・30代に受けた治療が次々に問題を起こすケースが増えています。

それは決して「あなたの歯が悪い」わけではなく、当時の保険制度や材料の限界、そして歯科医療の技術水準の違いが背景にあります。

しかし、「昔の治療がダメで歯がボロボロになった」と諦める必要はありません。

現在はマイクロスコープを用いた精密治療、メタルフリーの素材選択、咬合バランスを考慮した包括的口腔再建治療など、歯を長持ちさせるための選択肢が増えています。

また、定期的なメンテナンスと早期発見で、再治療のリスクを大きく減らすことも可能です。

大切なのは、過去の治療に縛られず、未来の歯を守るために一歩踏み出すことです。

当院での取り組みについて

品川区武蔵小山の歯医者「グランティース武蔵小山歯科」では、50代以上の患者さんが抱える「昔の治療のトラブル」にもしっかり寄り添っています。

例えば、根管治療には マイクロスコープを使った精密治療を取り入れて、細かい部分までしっかり確認しながら再発を防いでいます。

また、体にやさしく見た目も自然な メタルフリー素材を使った治療で、歯にかかる負担を減らすよう心がけています。

咬み合わせについては専門的に診断し、噛みやすさと安定を大切にした咬合再構築を行っています。

さらに、定期的なメンテナンスや予防歯科で、健康な歯を長く守るお手伝いもしています。

これらを通じて、「できるだけ自分の歯を長く使いたい」という患者さんの気持ちに寄り添い、丁寧な治療を心がけています。

📒関連コラム

——

参考🔍

*1 力が加わったときの「しなりにくさ」=弾性係数の比較。

比重(ひじゅう)とは、ある物質の密度(質量÷体積)を基準となる物質の密度と比較したものです。

歯科や材料の分野では、通常「水(4℃)の密度=1g/cm³」を基準にして計算されます。

| 組織・材料 | 比重(g/cm³) | 弾性係数(GPa) |

|---|---|---|

| エナメル質 | 約 2.8 ~ 3.1 | 約 70〜90 GPa |

| 象牙質 | 約 2.1 ~ 2.2 | 約 15〜20 GPa |

| 歯髄(軟組織) | 約 1.0 ~ 1.1 | 約 0.002〜0.005 GPa |

| 金銀パラジウム合金(クラウン用) | 約 10.0 ~ 12.0 | 約 90〜120 GPa |

| 銀合金(コア用) | 約 10.0〜11.5 g/cm³ | 約 40〜60 GPa |

*2 金属結合の性質(高弾性・剛性)が破折リスクを高める「間接的な原因」になると考えられています。