🦷 虫歯・むし歯予防について よくあるご質問

- 虫歯はなぜできるのですか?

-

虫歯は、口の中の細菌(主にミュータンス菌など)が糖分をエサに酸を出し、その酸が歯を溶かすことで発生します。特に「だらだら食べ」や「就寝前の甘いものの飲食(お菓子・ジュースなど)」は、唾液が減る睡眠中に細菌が活性化しやすく、虫歯リスクを高めます。

- 毎日歯磨きしていれば虫歯にならないの?

-

歯磨きは虫歯予防にとても大切ですが、実は“それだけでは不十分なこともある”というのが現実です。

「毎日しっかり磨いているのに虫歯になる…」

そんな方の多くには、以下のようなリスク因子が見られます- 歯並びが悪く、歯ブラシが届きにくい部位がある

- かみ合わせが悪く、特定の歯に負担が集中している

- 唾液の分泌量が少ない、または質が弱い(自浄作用が低い)

- もともとの歯質が弱い

つまり、虫歯予防には「歯磨き」だけでなく、かみ合わせの管理や、歯並び、唾液環境といった“全体のバランス”を見ることが欠かせません。

当院では、そうした個人差に合わせた予防と治療を大切にしています。

- フッ素は本当に効果がありますか?

-

はい、フッ素には再石灰化を促す効果があり、初期虫歯の進行を抑えたり、予防効果が期待できます。定期的なフッ素塗布やフッ素入り歯みがき剤の使用が推奨されます。

- 子どもの虫歯予防はいつから始めればいいですか?

-

乳歯が生えはじめたら、虫歯予防を意識することが大切です。

まずは毎日の仕上げ磨きから始めて、お子さんのお口の健康を守っていきましょう。歯科医院では、いきなり治療をするのではなく、「通うことに慣れる」ことからスタートします。

徐々に慣れてきたら、定期検診やフッ素塗布、シーラント(歯の溝をふさぐ処置)など、年齢や歯の状態に合わせた予防処置を行っていきます。 - 「キシリトール」は虫歯予防に効果がある?

-

キシリトールは、ミュータンス菌などの虫歯原因菌が代謝できない糖アルコールの一種です。

虫歯菌は通常、糖分(ショ糖など)を分解して酸を出しますが、キシリトールはそれができません。

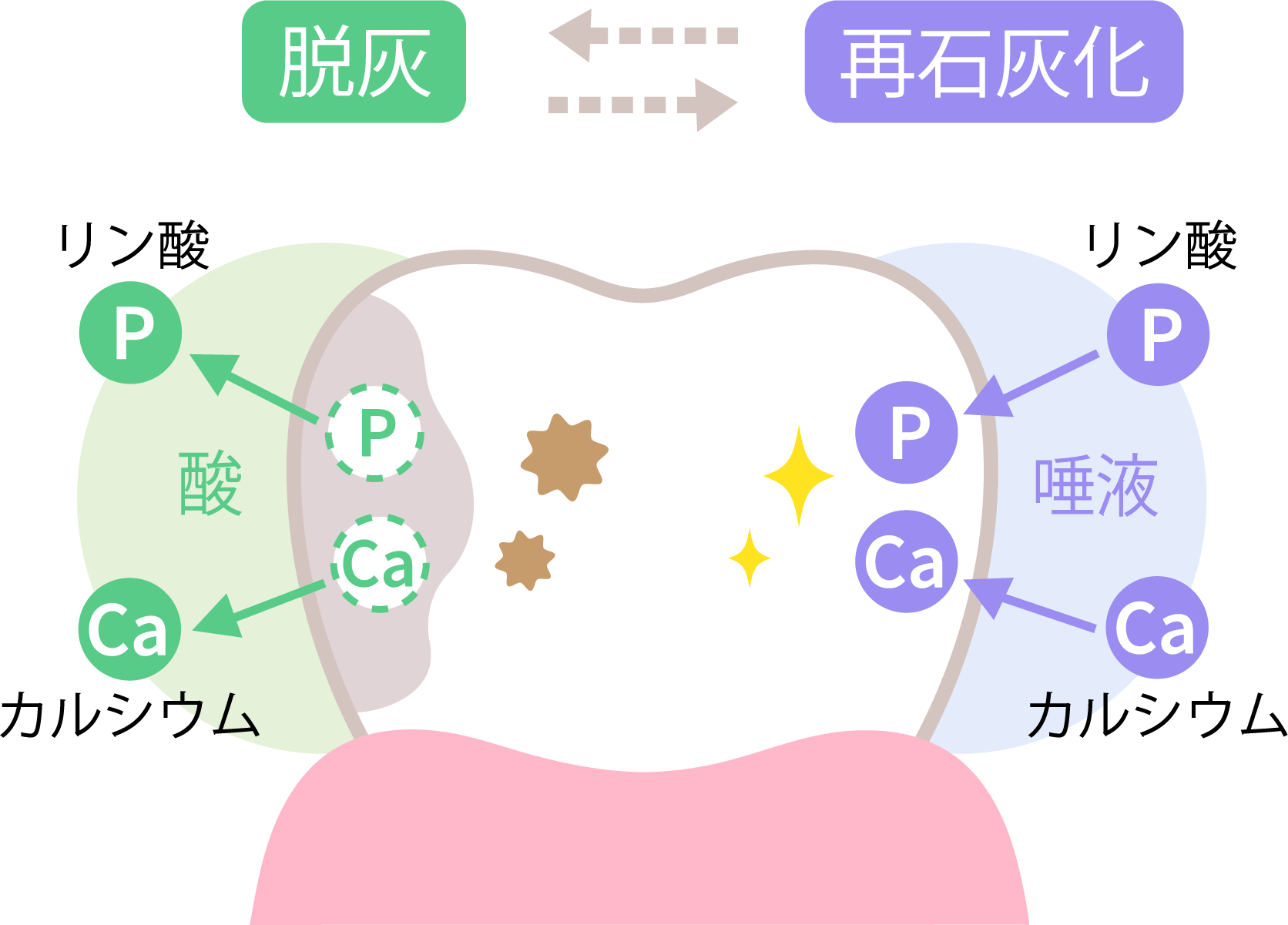

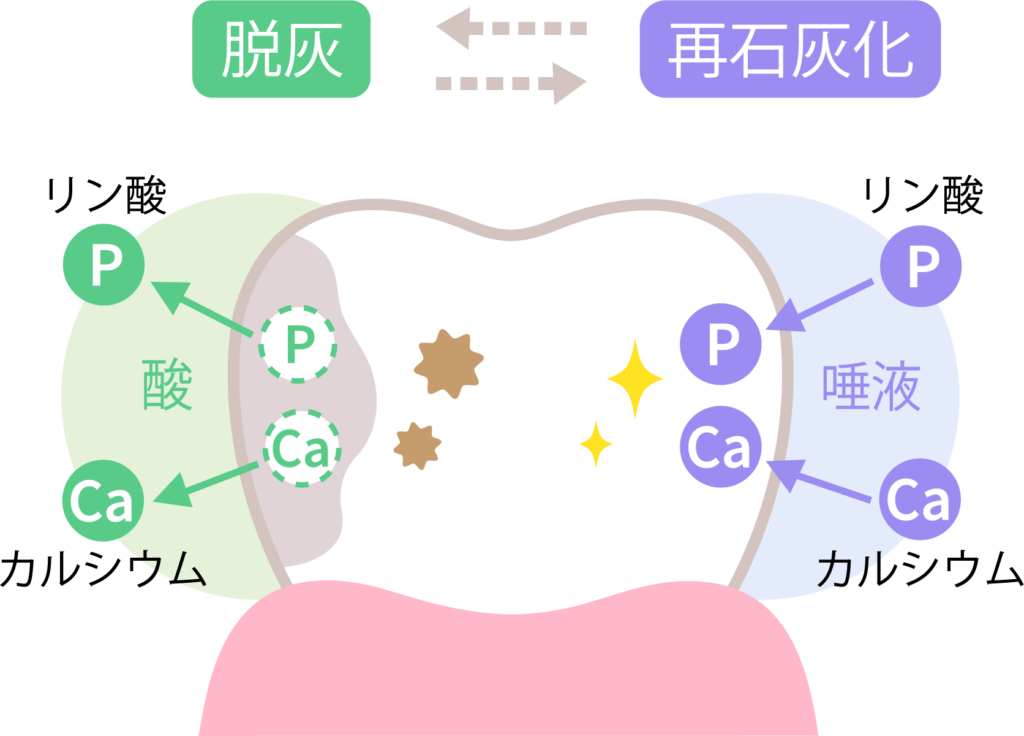

そのため、酸が作られにくくなり、結果として歯の脱灰(歯が溶けること)を防ぐ働きがあります。特にガムやタブレットなどで取り入れることで、唾液の分泌も促進され、虫歯予防に役立ちます。 - リカルデントとは?

-

リカルデントは、CPP-ACP(カゼインホスホペプチド–アモルファスカルシウムリン酸)という成分を含んだ、歯の再石灰化を助ける素材です。

この成分は、歯を修復するのに必要なカルシウムやリンを歯の表面に届け、再石灰化を促す働きがあります。

また、歯の表面をコーティングして、酸に強い歯(耐酸性)に導く効果も期待できます。

初期むし歯の進行を抑える効果があるという研究もあり、虫歯のごく初期段階でのケアに適した素材です。

なお、フッ素と併用することで、虫歯予防の効果がさらに高まるとされています。 - 定期検診はどれくらいの頻度がいいですか?

-

一般的には3〜4ヶ月に一度が推奨されます。虫歯や歯周病の早期発見・早期治療のためにも、定期的なクリーニングとチェックを習慣にしましょう。

- 歯の溝をふさぐ「シーラント」とは?

-

シーラントは、奥歯の深い溝を樹脂でふさぐことで、食べかすや汚れがたまりにくくなる予防処置です。

歯ブラシの毛先が届きにくい部分をあらかじめカバーすることで、虫歯を防ぐ効果が期待できます。特に、生えたばかりの永久歯(6歳臼歯など)は、まだ十分に硬くなっておらず、きちんと噛めていないために唾液による自浄作用も働きにくい状態です。

そのため、虫歯になりやすく、進行も早いのが特徴です。定期的なチェックとあわせて、シーラントによる早期予防を検討されると安心です。

- 甘いものを控えれば虫歯は防げますか?

-

甘いものを食べたからといって、すぐに虫歯になるわけではありません。虫歯のなりやすさには、歯質や唾液の性質など体質も関係します。

ただし、間食の回数や食べ方(だらだら食べなど)によっては、歯の強い人でも虫歯になることがあります。

大切なのは、「自分のリスクを知って、生活習慣でコントロールすること」です。 - 大人になってからも虫歯はできますか?

-

はい、大人でも虫歯は十分に発生します。とくに「根面う蝕(歯の根にできる虫歯)」は高齢になるほど増加しやすく、唾液量の減少や歯ぐきの後退が影響します。