熱いものがしみる…それは“神経の限界サイン”かもしれません

「熱いお茶がしみる」「温かいスープを飲むとズキッとする」

そんな経験はありませんか?

多くの人が「冷たいものがしみる=知覚過敏」と考えますが、

“熱いものがしみる”という症状は、実はそれとは異なるサインであることが多いのです。

一見、些細な違いに思えるかもしれません。

しかし歯科の現場では、この「熱さに反応する痛み」が、神経の炎症(歯髄炎)や歯の亀裂(クラックトゥース症候群)の前兆であることが少なくありません。

とくに、

- 「冷たいものではしみないのに、熱いものでズキンとする」

- 「治療した歯が数年後にしみ始めた」

- 「しみるだけでなく、ズキズキ痛みが続く」

といった場合は要注意です。

自然に治ることはほとんどなく、放置すると神経が壊死し、最終的に根の先で膿がたまる「根尖病変」へ進行してしまうケースもあります。

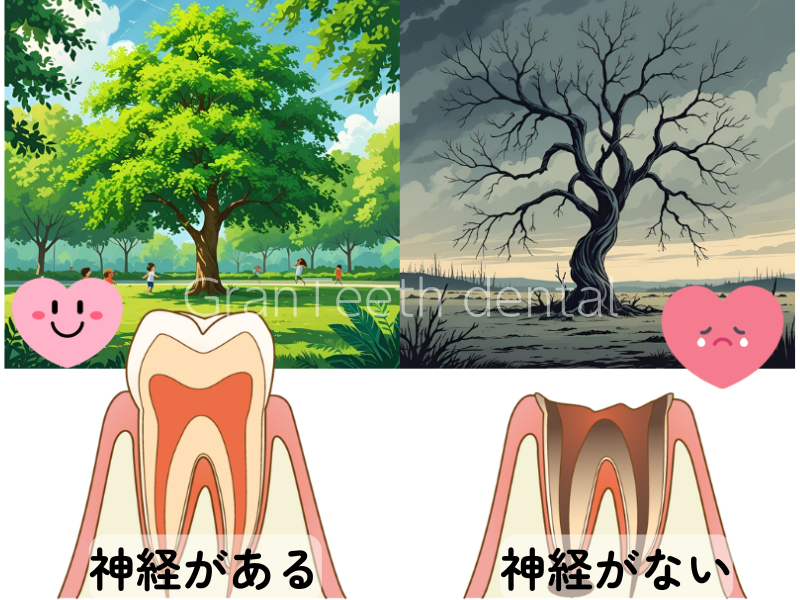

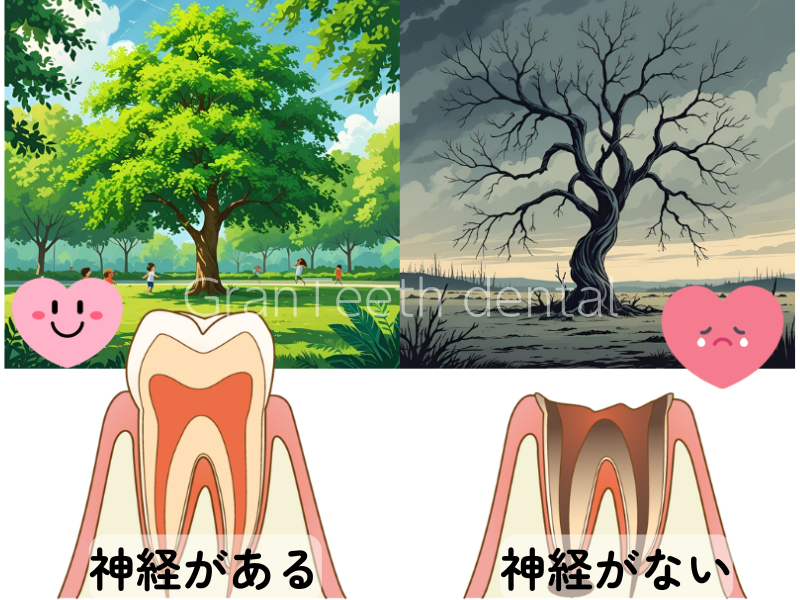

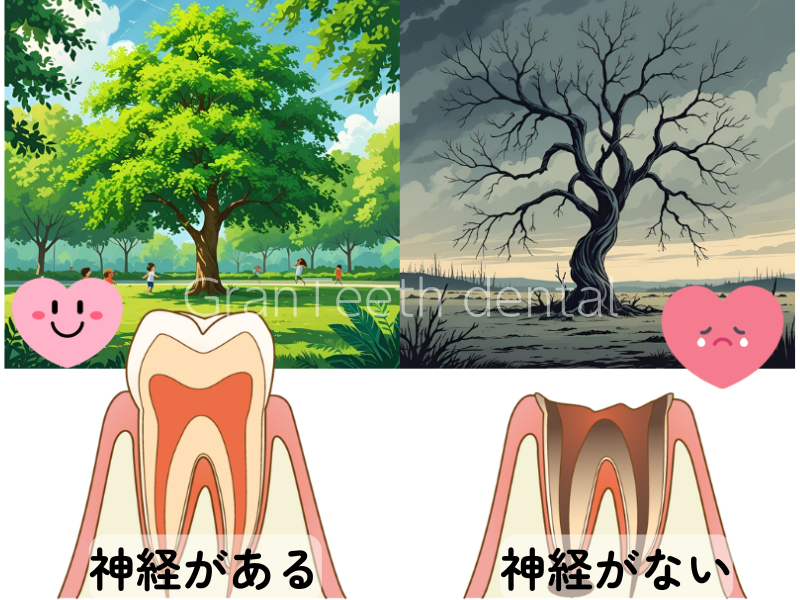

「冷たいものがしみる」と「熱いものがしみる」は、似ているようでまったく別の現象です。

前者が“歯の表面(エナメル質や象牙質)”の刺激であるのに対し、後者は“歯の内部(神経)”がSOSを出している状態です。

特に、見た目には異常がなくても、歯の内部で微細なヒビが入っている「亀裂歯症候群(クラックトゥース症候群)」では、熱さに強く反応することがあります。

この症状については、次のコラムでも詳しく解説しています。

なぜ「熱いもの」でしみるのか?

「熱いものでしみる」という症状は、歯の神経(歯髄)が炎症を起こしているサインです。

歯の内部には「歯髄」と呼ばれる組織があり、血管と神経が通っています。

虫歯や歯の亀裂などによって刺激が伝わると、神経が興奮して「熱さに過敏に反応」するようになります。

冷たいものでしみる場合は、刺激を与えた瞬間だけキーンと痛みますが、

熱いものでは「ズキズキ」「ジンジン」と痛みが長く続くのが特徴です。

これは、炎症によって神経内部の圧力が高まり、

熱刺激によってさらに血流が増えることで、痛みが強く感じられるためです。

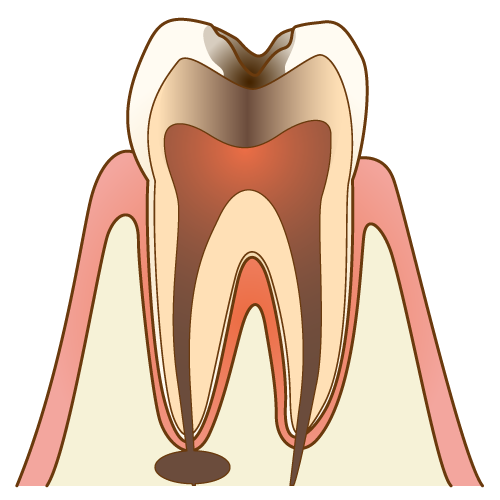

歯髄炎(神経の炎症)のサイン

虫歯が深く進行したり、過去の治療で神経がギリギリまで露出していると、

歯髄が炎症を起こして「熱いものに反応する」状態になります。

初期のうちは冷たいものもしみますが、炎症が強くなると冷たい刺激では逆に痛みが鈍くなり、熱で強く反応するようになります。

この段階は「神経が炎症で限界に近い」状態で、放置すると神経が壊死し、やがて痛みがなくなる一方で、

根の先で膿がたまる「根尖病変」へと進行していきます。

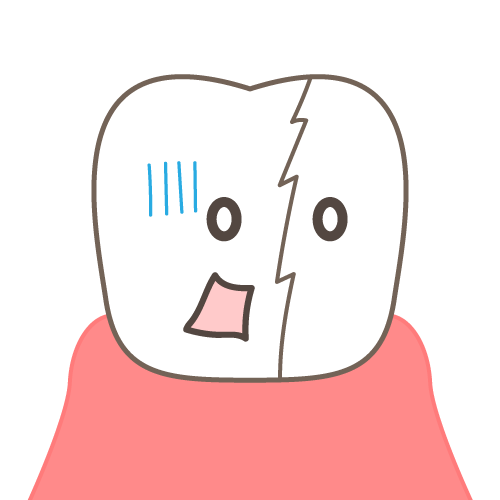

歯のヒビや亀裂(クラックトゥース症候群)による痛み

もうひとつ、見逃されやすい原因が歯のヒビ(亀裂)です。

噛みしめや歯ぎしり、過去の詰め物による負担などで、歯の内部に細かな亀裂が入ると、

そこから温度変化が伝わりやすくなり、熱いものに強く反応します。

この状態を「亀裂歯症候群(クラックトゥース症候群)」と呼びます。

肉眼では見えないことも多く、

「痛みの原因がわからない」「レントゲンで異常がない」と言われて長期間悩む方も少なくありません。

亀裂の程度によっては、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)での精密診断が必要です。

当院でも、マイクロスコープを用いてヒビの方向・深さを確認し、

可能な限り神経を残す治療(生活歯髄保存療法)を検討します。

生活歯髄保存療法(VPT)の詳細については、別コラムでも詳しくご紹介しています。

知覚過敏との違い

「熱いものでしみる」と聞くと、「知覚過敏かも」と思う方が多いでしょう。

しかし、実際には知覚過敏では熱い刺激で痛みが出ることはほとんどありません。

知覚過敏は、歯の表面のエナメル質がすり減り、

象牙質の中の「象牙細管」という小さな管を通して刺激が伝わる現象です。

そのため、冷たいもの・ブラッシング時の刺激で「一瞬だけしみる」ことが特徴です。

痛みの性質の違い

| 症状の特徴 | 知覚過敏 | 歯髄炎・亀裂歯症候群 |

|---|---|---|

| しみる刺激 | 冷たいもの、歯ブラシ | 熱いもの、咬んだとき |

| 痛みの時間 | 一瞬だけ | 数秒〜数分続く |

| 原因部位 | 歯の表面(象牙質) | 歯の内部(神経・亀裂) |

| 放置すると | 改善することもある | 悪化・神経壊死のリスクあり |

放置してはいけない「熱い痛み」

知覚過敏は薬の塗布やコーティング治療で改善することがありますが、

「熱い痛み」は基本的に自然治癒しません。

それどころか、痛みが引いたからといって安心していると、神経がすでに壊死している可能性もあります。

つまり、「熱いものがしみる」段階は、歯が助けを求めている最後のサインです。

放置するとどうなる? 熱いものがしみる歯の末路

「熱いものがしみるけど、そのうち治るかも」

そう考えて受診を先延ばしにしてしまう方は少なくありません。

しかし、歯の神経が炎症を起こしている場合、自然に治ることはほとんどなく、

放置することで「歯髄壊死」→「根尖病変」→「抜歯リスク」という悪循環に進行していきます。

① 歯髄壊死(神経が死んでしまう)

炎症が長く続くと、歯髄(神経と血管の束)が壊死します。

痛みが一時的に軽くなるのは、神経が完全に死んでしまうためです。

そのため、「しみなくなった=治った」と勘違いされることがありますが、

実際には、内部で感染が広がり始めているサインです。

歯の内部が無菌状態なら問題ありませんが、

口腔内は常に細菌が存在する環境です。

死んだ神経の中に細菌が入り込み、やがて根の先にまで感染が進行します。

② 根尖病変(根の先に膿がたまる)

歯髄が壊死すると、歯の根の先に「膿の袋(根尖病変)」が形成されます。

この状態では、

- 噛むと痛い

- 歯ぐきが腫れる

- 膿が出る

といった症状が現れることがあります。

感染が慢性化すると、骨が溶けて歯が揺れ出すこともあり、

最終的には抜歯を余儀なくされるケースも少なくありません。

③ 治療法:マイクロエンド(精密根管治療)による神経・根の再生

「熱いものがしみる」段階で受診できれば、神経を残せる可能性もありますが、

すでに歯髄が壊死してしまった場合は、根管治療(こんかんちりょう)が必要になります。

従来の根管治療は肉眼で行われるため、感染源を完全に除去できず、再発するリスクがありました。

そこで近年は、マイクロスコープを用いた「マイクロエンド(精密根管治療)」が注目されています。

マイクロスコープによって、

- 根管の内部を最大20倍に拡大して確認

- 感染源をピンポイントで除去

- 根管内を無菌的に清掃・封鎖

することが可能になり、再発リスクを大幅に減らせます。

さらに、マイクロエンドでは必要最小限の削除で済むため、

歯の構造を最大限に温存し、長期的な保存を実現できる点も大きなメリットです。

④ 放置すると抜歯・インプラントになることも

根尖病変が大きくなり、歯の周囲の骨が溶けてしまうと、

残念ながら歯を残すことが難しくなります。

抜歯後の選択肢としては、

- ブリッジ

- 部分入れ歯

- インプラント

などがありますが、どれも天然歯に勝るものはありません。

つまり、「熱い痛み」は天然歯を守る最後のチャンスなのです。

⑤ 早期受診のすすめ

「痛みが出たり引いたりする」段階でも、すでに神経はダメージを受けています。

もしあなたが最近、

- 温かい飲み物でズキッとする

- 夜、何もしていないのに痛む

- 一度痛みが引いたが、再びしみるようになった

と感じたら、できるだけ早めに歯科医院を受診してください。

早期であれば、神経を抜かずに治療できる可能性がまだあります。

治療法と予防策|神経を守る・再発を防ぐために

「熱いものがしみる」症状は、放置すれば神経が失われてしまいますが、

早期発見・適切な治療によって、歯を守ることは十分可能です。

ここでは、現代の歯科で行われている治療法と、再発を防ぐためのポイントを解説します。

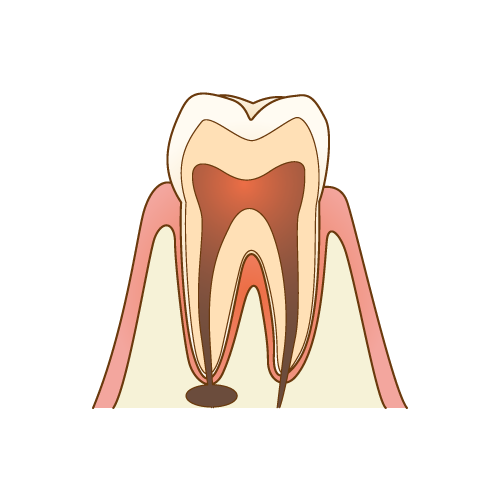

① 神経をできるだけ残す「生活歯髄保存療法」

神経がまだ生きている段階では、生活歯髄保存療法(VPT)が有効です。

これは、感染した部分だけを最小限に取り除き、

特殊な生体材料(バイオセラミックなど)で封鎖することで、

神経の自己修復力を引き出す治療法です。

マイクロスコープを併用することで、感染部位の取り残しを防ぎ、

再感染リスクを最小限に抑えます。

「できるだけ神経を残したい」─そんな方に向けた治療選択肢として、別コラムでも詳しくご紹介しています。

② 再発を防ぐ「マイクロエンド(精密根管治療)」

すでに神経が壊死してしまった場合でも、歯を残す方法があります。

それがマイクロエンド(精密根管治療)です。

マイクロスコープとニッケルチタンファイル、超音波洗浄などを組み合わせることで、

従来の肉眼治療では見逃していた細菌感染を確実に除去します。

この治療により、再発率を大幅に下げ、抜歯を回避できるケースが増えています。

③ 亀裂や咬み合わせへのアプローチ

「熱い痛み」の背景には、噛みしめ・歯ぎしりなどによる咬合ストレスも関与しています。

特に、歯に細かなヒビ(クラック)が入っている場合、

強い咬合力が神経への刺激を増幅させ、痛みを悪化させることがあります。

対策として、

- 就寝時のマウスピース(ナイトガード)

- 高さやバランスを整える咬合調整

- セラミック修復による歯の保護

などを組み合わせることで、神経への負担を軽減できます。

④ 自宅でできる予防のポイント

日常生活の中でも、以下のような工夫で歯へのダメージを減らすことが可能です。

- 冷温差の大きい飲食を繰り返さない(熱い→冷たいの交互はNG)

- 過度な力でのブラッシングを避ける

- 歯ぎしり・噛みしめを意識して緩める

- 定期的な歯科検診で咬合・ヒビのチェックを受ける

特に「夜間の歯ぎしり」は自覚しにくく、知らないうちに亀裂を悪化させていることがあります。

違和感が続く場合は、早めに歯科で診断を受けることが重要です。

まとめ|“熱い痛み”は歯の最後のSOS

「熱いものがしみる」というのは、単なる知覚過敏ではなく、

歯の神経が助けを求めているサインです。

早期の段階であれば、生活歯髄保存療法などによって神経を残すことができます。

しかし、放置すれば歯髄壊死から根尖病変へと進行し、最終的に抜歯に至ることもあります。

もしあなたが今、

「温かいものを飲むとズキンとする」

「治療した歯がしみる」

「一時的に痛みが引いたけど、違和感が続く」

─そんな症状を感じているなら、迷わず早めにご相談ください。

当院では、マイクロスコープを用いた精密診断・神経保存治療・マイクロエンドまで、

歯をできる限り残すことを第一に考えた治療を行っています。

📒関連コラム

-

熱いものがしみる…それは“神経の限界サイン”かもしれません

-

なぜ?メタルコア(金属コア)で歯が割れる〜歯根破折のリスクと予防策

-

マイクロスコープ導入医院はわずか7%未満!まだまだ少ない精密治療の実情

-

「できるだけ神経を残したい」──そんな願いに応える選択肢「歯髄保存療法(VPT)」

-

歯のひび割れに要注意 ― クラックトゥース症候群 Cracked Tooth Syndrome とは~見逃されやすい「噛むと痛い」症状の正体~

-

🦷 肉眼では見えない世界を治療する ― マイクロスコープを用いた精密歯科治療とは ―