🦷歯ぐきが腫れる・血が出る──もしかして歯周病?

「歯みがきのとき、いつも血が出る」

「最近、歯ぐきが赤く腫れてる気がする」

「でも痛くないから、様子を見ようかな…」

そんなふうに“気になるけど放置している”方が、とても多くいらっしゃいます。

実はこれ、歯周病の初期症状かもしれません。

そして歯周病は、「静かに進行し、気づいたときには手遅れ」という特徴をもった、とても怖い病気です。

日本人が歯を失う原因の第1位──それが歯周病。

進行すれば、歯を支える骨が溶け、最終的には歯が抜けてしまうこともあります。

私は、歯周病こそ「“治す”だけでなく、“予防”こそが重要な病気」だと考えています。

だからこそ、早めの気づきと、的確な治療、そして予防への意識がとても大切なのです。

このページでは、

- 歯ぐきからの出血の原因

- 歯周病の進行と治療法

- 再発を防ぐ予防のポイント

について、詳しくお話しします。

🦷歯周病ってどんな病気?

歯周病は、歯を支えている骨や歯ぐきに炎症が起きる病気です。

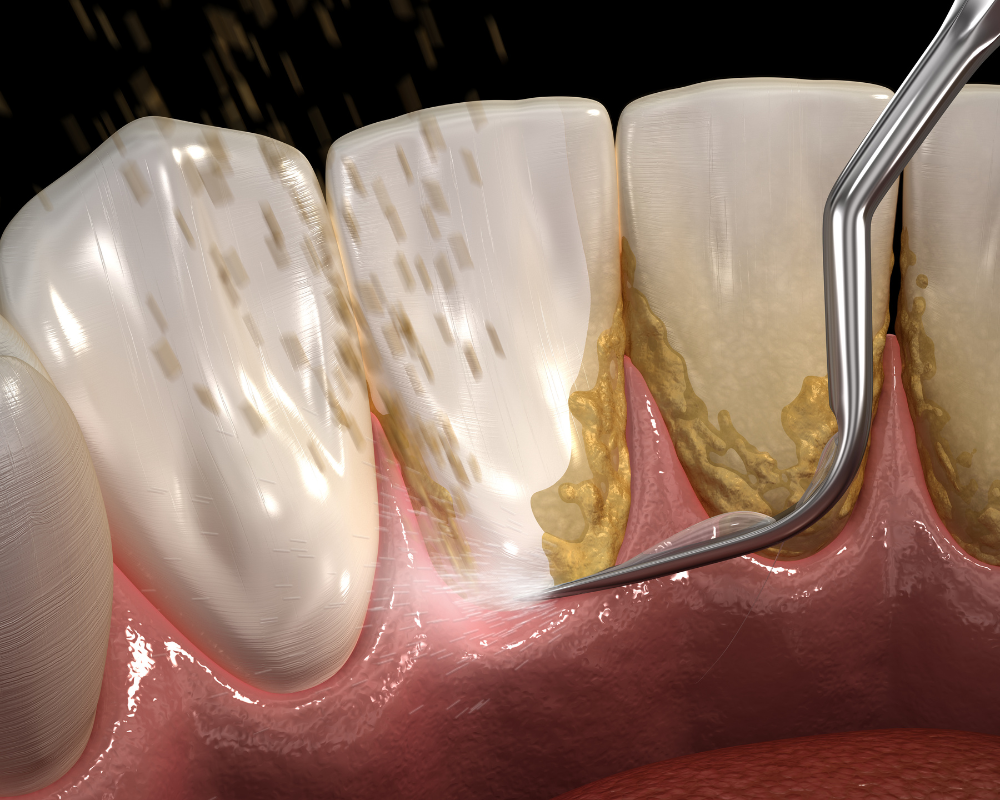

原因は、歯と歯ぐきの間にたまったプラーク(細菌のかたまり)で、時間が経つにつれて歯ぐきの炎症が進行し、やがて顎の骨を溶かしていきます。

初期の歯周病ではほとんど痛みがないため、気づかないうちに進行することから、「サイレントディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれます。

しかも、歯周病は一度悪化すると自然には治りません。

早期に発見・治療することで、進行を食い止め、歯を残す可能性を高めることができます。

🦷こんな症状があれば要注意です

歯周病は、静かに進行する病気です。

ですが、体は確かに“サイン”を出しています。

次のような症状がある場合、すでに歯周病がはじまっている可能性があります。

✅ 歯みがき時に血が出る

→ 「歯ぐき 出血」の症状はありませんか?

歯みがきやフロスの際に血が出るのは、歯ぐきに炎症が起きている証拠です。初期の歯周病(歯肉炎)でよく見られる症状で、放置すると症状が進行し、歯を支える組織が破壊されてしまいます。日常的に出血がある方は、一度歯科でのチェックをおすすめします。

✅ 歯ぐきが腫れている・赤くなっている

→ 「歯ぐき 腫れた」「歯ぐき 違和感」に該当する症状です。

健康な歯ぐきは薄いピンク色で引き締まっていますが、歯周病が進行すると歯ぐきが赤く腫れたり、触るとぷよぷよとした感触になったりします。違和感や圧痛がある場合、歯ぐき内部で細菌が増殖している可能性が高く、早めの処置が必要です。

✅ 口臭が気になる

→ 「口臭 原因 歯周病」は気になる方も多いですが、

歯周病が原因の口臭は、細菌が歯周ポケット内で出すガスや老廃物による独特なにおいが特徴です。市販のマウスウォッシュで一時的にごまかせても、根本的な解決にはなりません。慢性的な口臭が気になる方は、歯周病検査をおすすめします。

✅ 歯が長くなったように見える

→ 「歯が長く見える 原因」の多くは、歯ぐきが下がってしまっている(歯肉退縮)状態です。

歯周病が進行すると、歯ぐきが痩せて退縮し、歯の根元が露出してしまうことがあります。その結果、歯が以前より長くなったように見えるのです。知覚過敏や見た目の違和感の原因にもなります。

✅ 歯が浮いたような感覚がある・グラつく

→ 「歯がグラグラする 歯周病」の状態は、歯周病がかなり進行しているサインです。

歯周病が進むと、歯を支える骨(歯槽骨)が溶かされてしまい、歯が安定しなくなることがあります。歯が「浮いたように感じる」「噛むと違和感がある」などは、歯周病の中期〜後期の兆候で、放置すると抜歯が必要になるケースもあります。

こうした症状が1つでもあれば、歯周病が進行しているおそれがあります。

「まだ大丈夫」と思わずに、早めの受診をおすすめします。

🦷放置するとどうなる? 歯周病の進行とリスク

歯周病は、初期には目立った症状がありません。

しかし、そのまま放置すると、歯ぐきだけでなく、歯を支えている骨(歯槽骨)まで溶かしてしまうという、深刻な病気です。

歯周病のメカニズム

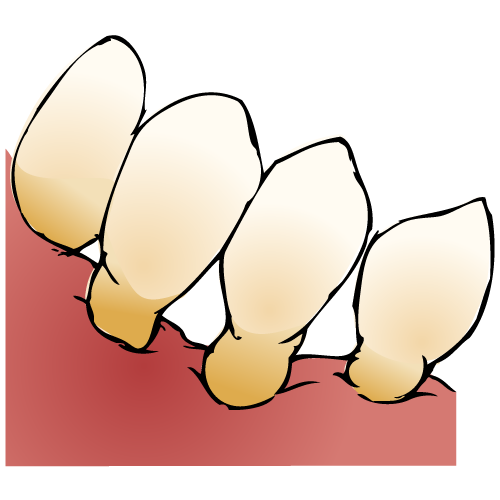

【初期】歯ぐきの赤み・出血(歯肉炎)

歯ぐきが腫れている状態

歯ぐきの表面にプラーク(歯垢)や歯石が蓄積すると、そこに細菌が繁殖し、歯ぐきに炎症(歯肉炎)が起こります。

この段階では、歯ぐきが赤く腫れる、歯みがきのたびに出血するなどの症状が現れますが、痛みが少ないため放置されがちです。

ただし、「歯ぐきが腫れている 出血している」状態は、歯周病のはじまりであり、この段階でのケアが改善のカギとなります。

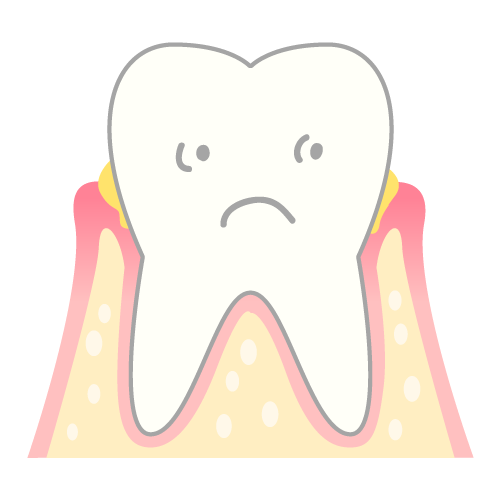

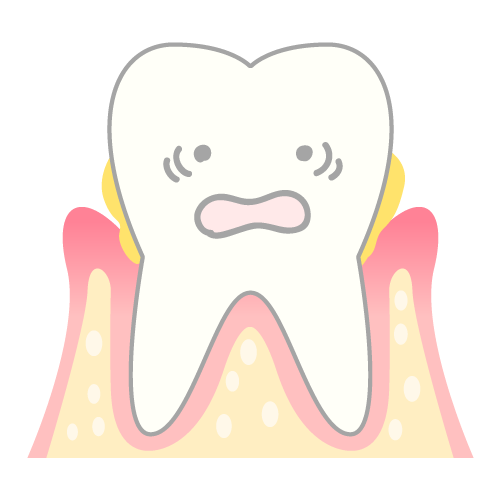

【中等度】歯ぐきが下がる・歯周ポケットが深くなる

骨が溶けはじめている状態

炎症が歯ぐきの奥まで進行すると、歯を支える組織や骨にまで影響が及びはじめます。

この段階では、歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)が深くなり、歯石や細菌がたまりやすくなります。

また、歯ぐきが下がってきた・歯が長くなったように見えるといった見た目の変化や、冷たいものがしみる・口臭が気になるといった症状も出やすくなります。

放置すると、骨(歯槽骨)が徐々に溶け、歯のグラつきにもつながります。

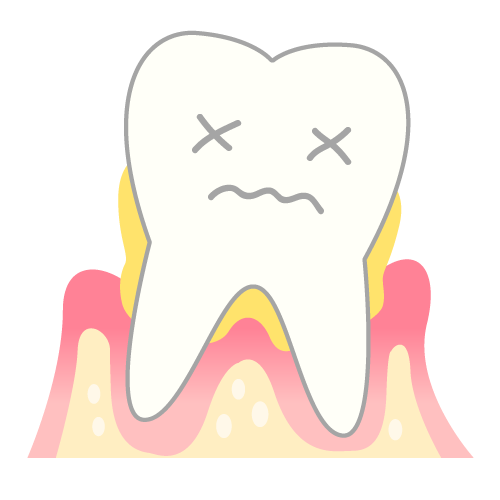

【重度】歯がグラグラする・かみにくい

歯の動揺がみられる状態

進行がさらに進むと、歯を支えている骨の大部分が失われてしまい、歯がぐらつく・浮いたような感覚がある・うまくかめないといった症状が現れます。

ここまでくると、歯を保存するのが難しいケースもあり、抜歯を検討することもあります。

また、口臭が強くなる・歯ぐきから膿が出る・歯が自然に抜けるといった状態になることも。

「歯がグラグラする 歯周病」などの症状がある場合は、早めの専門的な治療が必要です。

🩺 歯周病は全身の病気にも関係しています

歯周病は「お口の中だけの病気」ではありません。

歯周病は、単に歯ぐきのトラブルにとどまらず、全身の健康に影響を及ぼす“慢性炎症性疾患”です。

最近では多くの研究により、以下のような全身疾患との深い関連性が明らかになってきました

🩺 糖尿病との関係

歯周病による慢性的な炎症は、血糖値のコントロールを悪化させることが分かっています。

また逆に、糖尿病により免疫力が低下していると、歯周病が進行しやすくなるという双方向の悪循環が起こります。

そのため、「歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼす」とされ、医科歯科連携の必要性も注目されています。

❤️ 心筋梗塞・脳梗塞などのリスク上昇

歯周病菌が血管内に侵入すると、動脈硬化の進行を促進する物質(炎症性サイトカイン)が分泌され、

心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まるという報告もあります。

つまり、「歯ぐきの炎症が血管トラブルの引き金になる」可能性があるのです。

🤰 妊娠中の早産・低体重児出産

妊娠中に歯周病を発症・放置してしまうと、子宮の収縮を引き起こす物質(プロスタグランジンなど)が分泌されやすくなり、

その結果、早産や低体重児の出産リスクが高まるという研究も報告されています。

妊婦さんにとって、お口の健康は赤ちゃんの健康にも直結するという意識が大切です。

歯ぐきの健康は、からだ全体の健康へとつながります

「歯ぐきの腫れくらい…」と軽く考えてしまう方も少なくありませんが、

歯周病は“歯を失う病気”であるだけでなく、“全身に炎症を広げる病気”でもあるのです。

健康寿命を延ばすためにも、歯ぐきのケアを定期的に行うことが、未来のからだを守る第一歩になります。

🦷当院の歯周病治療の特徴

歯周病治療は、「ただ歯石を取るだけ」で終わるものではありません。

患者さん一人ひとりの進行状況と、生活習慣・体質などに合わせた、丁寧な診査・診断と継続的なケアが必要です。

私たちは、次のようなポイントを大切にしています。

✅ 精密な検査で“見えない進行”も見逃さない

歯周ポケットの測定、出血の有無、動揺度のチェックに加え、デジタルレントゲンで歯槽骨の状態も確認します。

✅ 歯石除去だけでなく、細菌のコントロールも

通常のスケーリングに加え、バイオフィルムの除去や、必要に応じた薬剤の使用も行い、原因菌の再発を抑えます。

また、歯ぐきの炎症が強い場合には、抗菌性のうがい薬(含嗽剤)を処方し、治癒を促進します。

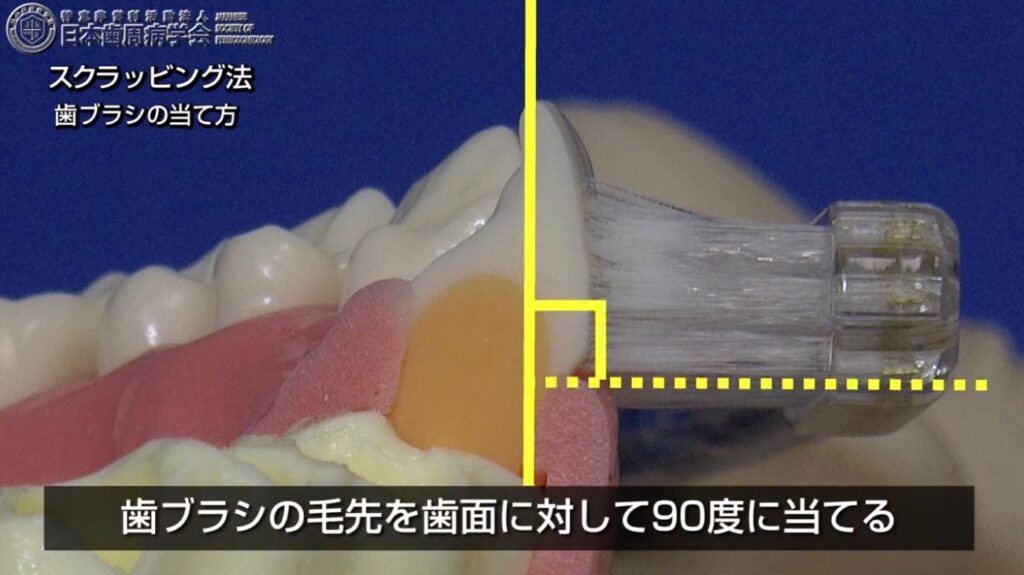

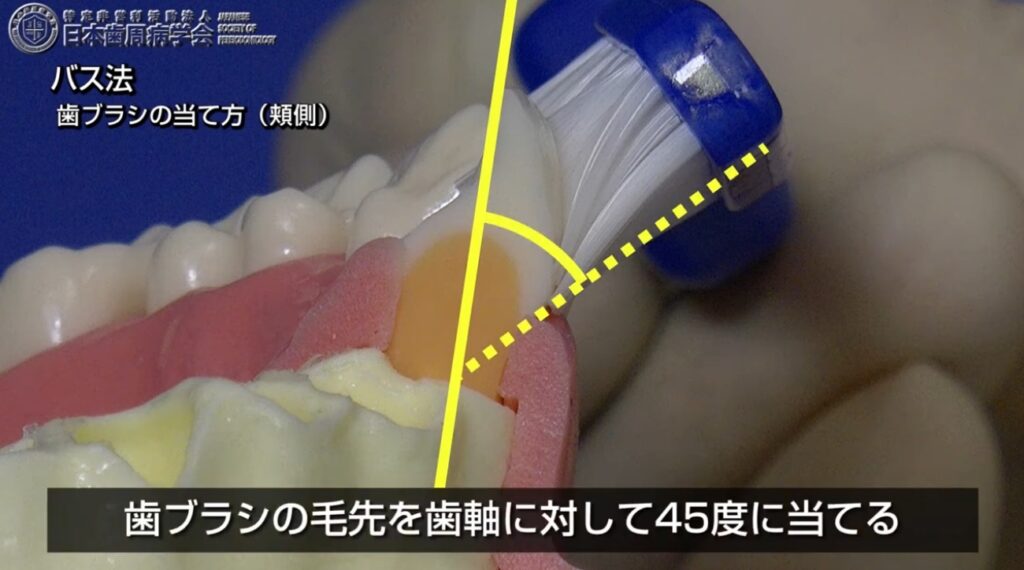

✅ ご自宅でのケアも重視

歯周病の再発を防ぐためには、日々のセルフケアが欠かせません。

当院では、歯ブラシの当て方だけでなく、歯間ブラシ・デンタルフロスの使い方、磨き残しやすい部位のチェックまで丁寧にサポート。

患者さんご自身の生活習慣に合わせたケアの習得を、一緒にめざしていきます。

✅ 重度の場合は、外科的処置や再生療法も選択

歯周ポケットが深く、通常の清掃では改善が難しい場合には、歯周外科処置や歯周組織再生療法のご相談も可能です。

どのステージであっても、「歯をできるだけ残す」ことを大切に、治療と予防の両面からアプローチします。

🦷再発を防ぐためには

歯周病は完治しても、ケアを怠ると再発しやすい病気です。

だからこそ、治療後のメンテナンスと生活習慣の改善が非常に重要になります。

当院では以下の取り組みを大切にしています:

- 定期的な歯科検診とクリーニング(PMTC)で、プラークや歯石の再付着を防ぎます。

- セルフケアの継続的な指導で、患者さんご自身の予防意識を高めます。

- 食生活の見直しや禁煙指導など、生活習慣面からのアプローチも行います。

- 必要に応じて、抗菌性のうがい薬(含嗽剤)の継続使用をご提案し、細菌の増殖を抑えます。

歯周病は「治療して終わり」ではなく、一生続くお口の健康管理が大切です。

私たちと一緒に、大切な歯を守り続けましょう。