「神経をとりたくない」「できるだけ歯を抜きたくない」──そんなお気持ちに応えたい

「この歯、残せますか?」「神経を取らないとダメでしょうか?」

こうしたご相談は、毎日のように受けています。

痛みがあれば「神経を取る」、腫れがあれば「抜歯」と診断されることもあるかもしれません。

しかし、私はできる限り歯を残す選択肢を、患者さんにきちんとお伝えしたいと考えています。

最新の歯科医療では、マイクロスコープなどの診査機器を活用することで、

これまで見逃されてきた問題点の発見や、より精密な治療が可能になってきました。

「本当に抜かないといけないのか」「神経は助けられないのか」──

その判断は、丁寧な診査と正確な診断によって変わることがあります。

当院では、マイクロスコープによる精密治療をベースに、「歯を残す」ことを最優先に考えた治療方針をご提案しています。

歯の神経をとりたくない

「削る」「神経を取る」前に、本当に必要かを見極めます

虫歯が深く進行していたり、痛みが強いときに、「神経を取りましょう」と言われた経験があるかもしれません。

しかし、すべてのケースで神経を取らなければいけないとは限りません。

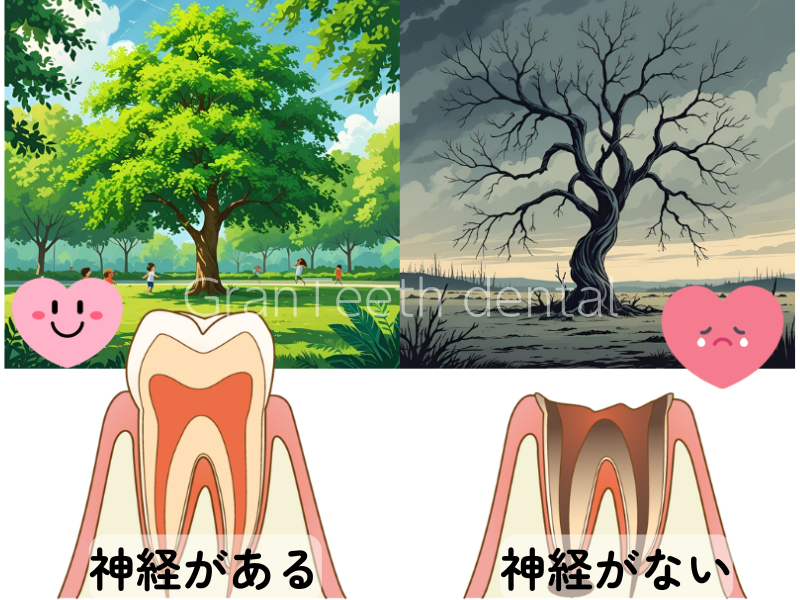

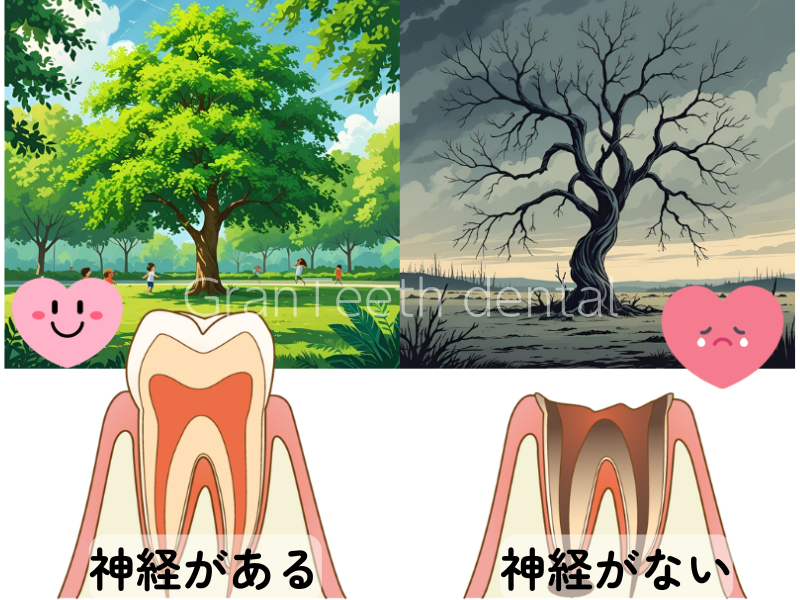

歯の神経(歯髄)は、血流や免疫機能を担う“生きた組織”です。

神経を取ってしまった歯は、栄養や水分の供給が途絶えるため、まるで「枯れ木」のように乾燥してもろくなります。

このため、時間が経つにつれて歯質が脆弱化し、咬む力によるヒビ割れや破折のリスクが格段に高まります。

また、神経がないために痛みを感じにくく、破折や再感染に気づきにくいこともあります。

結果として、早期発見・早期対応が難しくなり、歯を失う可能性が高くなるのです。

もちろん、すべてのケースで神経を残せるわけではありませんが、可能性があるかどうかを見極め、保存できる選択肢がある場合には、それを視野に入れて診療にあたっています。

(右)歯の神経がない状態(神経を失うと血流が断たれ、乾燥した枯れ木のように脆くなり、ひび割れや破折のリスクが高まります。)

当院では、次のような手法を用いて「神経を守る治療」が可能かどうか、慎重に判断しています。

- マイクロスコープを使用した精密診査

→ 虫歯の深さや神経への到達を、肉眼の数倍の視野で確認します。 - バイオセラミックなどの神経保存材料の活用

→ 神経に近い虫歯でも、適切な材料と手順で治療することで、保存できるケースがあります。

「神経は取るしかない」と言われた方でも、条件が整えば神経を温存できる場合があるため、まずは一度ご相談ください。

できるだけ歯を抜かずに残したい

どんなに高度なインプラントや義歯でも、自分の歯に勝るものはありません。

だからこそ、私たちは「できる限り歯を残す」ことを第一に考えます。

歯の根っこの治療(根管治療)が必要なケースでも、再感染や破折を防ぐことで、歯を長く機能させることは可能です。

そのためには、次のような精密な対応が重要です。

- マイクロスコープで見えない根の内部まで確認

- ラバーダムを用いて唾液による再感染を防止

- メタルコア(銀合金の土台)からの脱却で破折リスクを減らす

こうした精密治療の積み重ねによって、再発や抜歯を回避し、「自分の歯で噛む」未来を守ることができます。

🏥 当院が歯を残すために行っていること

当院では、「できる限りご自身の歯を残す」ことを治療方針の基本としています。

たとえ他院で「抜くしかない」と言われた場合でも、歯の状態を精密に診査し、保存の可能性を慎重に検討します。

そのうえで、以下のような技術と設備を活用し、再発を防ぎながら歯の寿命を延ばす治療に取り組んでいます。

🔍 マイクロスコープによる診査・治療

根管治療やヒビの診断では、肉眼での限界を超える精度が求められます。

当院では、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を使い、最大20倍の拡大視野で根の内部まで観察します。

これにより、

- 小さなヒビ(マイクロクラック)

- 削り残された感染部位

- 見逃されがちな追加の根管

などを見逃さずに処置することができ、治療の精度が格段に向上します。

また、削る量を最小限に抑えられるため、歯の保存にもつながります。

💧 ラバーダムを用いた無菌的処置

治療中の再感染は、再発の大きな原因となります。

特に根管治療では、唾液に含まれる細菌が根の中に入ってしまうと、どんなに丁寧に治療しても効果が落ちてしまいます。

そこで当院では、ラバーダム防湿(ゴム製のシートによる防湿法)を用いて、治療する歯だけを露出させる処置を徹底。

これにより、

・治療部位の無菌状態を保つ

・治療中の誤飲・誤嚥の防止

・薬液や器具の精密操作を可能にする

といった多くのメリットが得られ、根管治療の成功率を高める重要な役割を果たします。

🦷 メタルフリーな土台・補綴設計

根管治療後の歯は、構造的にもろくなっていることが多いため、補強の方法が非常に重要です。

従来の金属製の土台(メタルコア)は硬すぎて歯根にひびを入れやすく、破折の原因になることが少なくありません。

当院では、歯や身体にやさしい素材と設計を大切にしています。

● メタルフリーな支台築造(コア)と補綴(セラミックなど)

歯の土台(コア)や被せ物に金属を使わない方法です。

金属を一切使用しないため、金属アレルギーの心配がありません。さらに、歯質と自然に接着するため、見た目の美しさだけでなく、噛む機能も長く維持することができます。

● 精密な適合性へのこだわり

被せ物と歯の間にできるわずかな隙間を最小限に抑えることで、細菌の侵入を防ぎます。その結果、二次的な虫歯や再感染のリスクを大幅に減らし、治療後の歯を長く守ることにつながります。

💡 総合的なアプローチで「歯を守る」

「歯を残す」ためには、診査・治療・補綴設計のすべてを精密に行うことが欠かせません。

当院では、これらすべての工程を一貫して院内で管理することで、再発のリスクを最小限に抑え、歯の保存を目指しています。

再発を繰り返さないために大切なこと

どんなに丁寧な治療をしても、その後の管理が不十分であれば再発のリスクは避けられません。

とくに「歯の神経を取った歯」「ギリギリまで削って治療した歯」は、再感染や破折、補綴物の不適合によってトラブルが再発しやすい状態にあります。

当院では、治療後も長く快適に使える歯であることをゴールとし、以下のような視点から再発予防に取り組んでいます。

🦷 精密な補綴物(被せ物・詰め物)で隙間を最小限に

根管治療の後には、クラウンやインレーなどの補綴物が装着されますが、

この補綴物の精度によって再感染のリスクは大きく左右されます。

- わずかな段差や隙間から細菌が侵入し、再感染の原因に

- 咬み合わせのズレによって歯根に過剰な力がかかることも

当院では、信頼できる歯科技工士との連携によって、ぴったりと適合した補綴物を設計・装着しています。

🔄 定期的なチェックとメンテナンスの重要性

治療が終わった後も、お口の中は常に変化しています。

- 食いしばりや歯ぎしりによる負荷

- 加齢による歯ぐきの変化

- 磨き残しによるプラークの蓄積

これらを放置すると再発につながるため、当院では「再発を防ぐための予防プログラム」をご提案しています。

具体的には:

- 定期的なレントゲンやマイクロスコープによる精密診査

- かみ合わせのチェック

- セルフケアの見直し・指導

を通して、治療した歯を長持ちさせるための環境を整えていきます。

🛡「治して終わり」ではなく、「守っていく」治療へ

私たちが目指すのは、“その場しのぎ”の治療ではなく、“10年後も健康な歯”を守ることです。

そのために、患者さんとともに治療後の管理までしっかり行っていくスタンスを大切にしています。

症状やお悩みからマイクロスコープによる精密根管治療をご検討中の方は、以下のページもぜひご覧ください。

🦷精密根管治療の関連コラム

-

熱いものがしみる…それは“神経の限界サイン”かもしれません

-

なぜ?メタルコア(金属コア)で歯が割れる〜歯根破折のリスクと予防策

-

本当に年齢や虫歯だけのせい?歯がボロボロになる意外な落とし穴

-

「できるだけ神経を残したい」──そんな願いに応える選択肢「歯髄保存療法(VPT)」

-

50代から歯が一気にボロボロになる理由─あの頃の“金属だらけ治療”が今、崩れ始めている

-

歯のひび割れに要注意 ― クラックトゥース症候群 Cracked Tooth Syndrome とは~見逃されやすい「噛むと痛い」症状の正体~

-

🦷 肉眼では見えない世界を治療する ― マイクロスコープを用いた精密歯科治療とは ―

-

「歯がボロボロで恥ずかしい…」そんなあなたへ