そのセルフホワイトニング、安心して使っていますか?~医療との違いと本当のリスク~

はじめに:ホワイトニングの選択肢が広がるなかで

「市販のホワイトニングを使っているけれど、本当にこれで大丈夫なのか少し不安…」

「安いセルフホワイトニングに惹かれて試してみたけど、あまり白くならなかった」

「なんとなく使っているけど、成分やリスクについて詳しくは知らないかも…」

こんなお悩みやモヤモヤを感じたことはありませんか?

わかります、その気持ち。

“歯を白くしたい”という思いはあっても、手軽さや料金の違いに迷ってしまいますよね。

実は、セルフホワイトニングと医療ホワイトニングでは、効果の仕組みも安全性のレベルも大きく異なります。

間違った方法や過度な使用には、予期せぬトラブルやリスクも潜んでいるのです。

「ホワイトニング、ちゃんと選べてるかな?」と少しでも気になった方は、ぜひ最後までご覧ください。

セルフホワイトニングとは?:“見落とされがちなリスク”と手軽さの代償

セルフホワイトニングとは?

「セルフホワイトニング」とは、その名の通り、歯科医師の診療を受けることなく、自分自身または第三者(非医療従事者)のサポートのもとで行うホワイトニング方法を指します。エステサロン、ホワイトニング専門店、自宅用キットなど多様な形態がありますが、いずれも「医療行為」として認定されない範囲に限定されています。

医薬品成分の制限:使用できる薬剤の限界

日本では、過酸化水素や過酸化尿素といった漂白成分を一定濃度以上含むホワイトニング剤は、「医薬品」に分類され、医師または歯科医師の管理下でしか使用できません。したがって、セルフホワイトニングに用いられる薬剤は、過酸化水素を含まない、あるいは含有量が極めて低い製品に限られています(たとえば、ポリリン酸ナトリウムや酸化チタンを主成分とする製品など)。

このような制限があるため、セルフホワイトニングの効果は限定的です。実際、Bizhangらの研究※1では、非過酸化水素系ホワイトニング製品を一度使用した際のホワイトニング効果は、ごく軽度であり、長期的効果には疑問が残ると指摘されています。

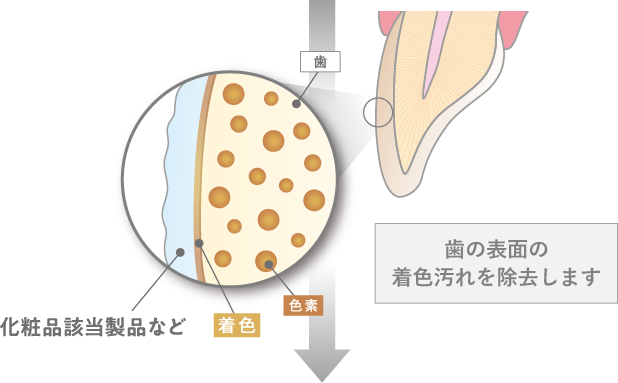

「漂白」ではなく「着色除去」

医療ホワイトニングが歯の内側にまで作用し、本来の歯の色自体を白くする(漂白する)のに対し、セルフホワイトニングはあくまでも歯の表面についたステイン(着色)を除去することに主眼を置いています。コーヒー、紅茶、喫煙などによる外因性の着色には一定の効果が見込めるものの、加齢や遺伝による歯の黄ばみ、テトラサイクリン歯などの内因性変色には対応できません。

セルフホワイトニングに潜む危険性と“見落とされがちなリスク”

セルフホワイトニングは、価格の安さや手軽さを理由に利用されるケースが増えています。しかし、専門的な診査や管理が行われないまま自己流で行うことには、歯や歯肉に深刻なダメージを与えるリスクが存在します。

1. 適切な診査を省略することの危険性

セルフホワイトニングでは、治療前に歯科医師による口腔内の精密な診査が行われません。虫歯や歯周病、詰め物の不適合、クラック(歯のひび割れ)、咬耗(すり減り)などの異常を未治療のまま薬剤を使用すれば、症状が悪化するだけでなく、強い痛みや神経への損傷を引き起こす可能性があります。

とくに歯のひびに薬剤が浸透した場合、歯髄(神経)を刺激し、激しい痛みや歯髄壊死を招くケースもあります。こうした事態は、専門家による事前チェックがないセルフホワイトニングでは見落とされやすいリスクです。

2. 薬剤の濃度と使用法の“自己管理”の危うさ・法的グレーゾーンの問題

一部のセルフホワイトニングサービスでは、「過酸化物不使用」「天然成分だから安心」といった謳い文句が使われています。しかし、歯の着色を分解するには何らかの酸化反応が必要であり、その作用機序が明示されていない製品は、逆に科学的な根拠が不明瞭であるという側面もあります。

また、セルフホワイトニングで使用される薬剤の成分や濃度は、販売元によってまちまちで、中には法的グレーゾーンにある製品も含まれています。とくに個人輸入品には、EUや日本の規制基準を超える高濃度の過酸化水素が含まれているケースも確認されており、健康リスクは高いといえます(Scientific Committee on Consumer Products)※2。

また、自己判断で長時間使用することで、知覚過敏やエナメル質の損傷、歯肉炎といった副作用が起こることも少なくありません。

Goldbergら※3も、過酸化物の使用による副作用として、エナメル質の脱灰、象牙質の露出、歯の粗造化などが挙げられており、これらが虫歯や知覚過敏のリスクを高めることが示されています。

3. 歯肉へのダメージと予防措置の欠如

医療ホワイトニングでは、薬剤が歯肉に触れないようにジンジバルバリア(歯肉保護剤)を使用するなど、安全対策が徹底されています。しかし、セルフホワイトニングではこうした保護措置が講じられていないことが多く、薬剤が歯肉に直接触れてしまい、痛みや炎症、やけどのような損傷を起こすリスクがあります。

さらに、一部のセルフサービスでは光照射器を併用するケースもありますが、適切な距離や時間、遮光処置がなされていないと、熱によるダメージを生むこともあります。

4. 安全性より「価格」を優先することのリスク

Dahl & Pallesenの報告※4によると、ホワイトニングによる副作用の発症は、使用方法や事前診査の有無に大きく左右されるとされています。つまり、正しい手順や専門家の判断がないままホワイトニングを行うことは、それ自体がリスク要因なのです。

医療ホワイトニングとは?:専門性と効果を兼ね備えた漂白治療

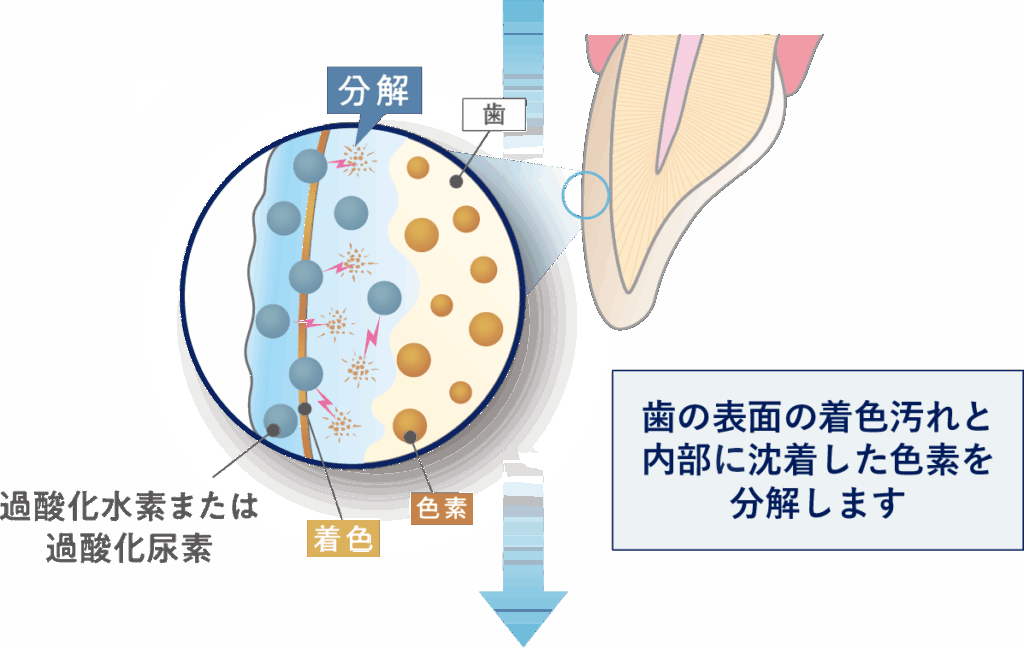

「医療ホワイトニング」とは、歯科医師の管理下で行われる、過酸化水素や過酸化尿素を主成分とした薬剤を用いて、歯の色を内面から漂白する処置です。一般的に「オフィスホワイトニング」や「ホームホワイトニング」といった方法に分かれ、それぞれに特長があります。

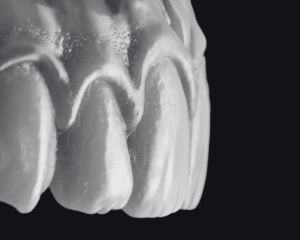

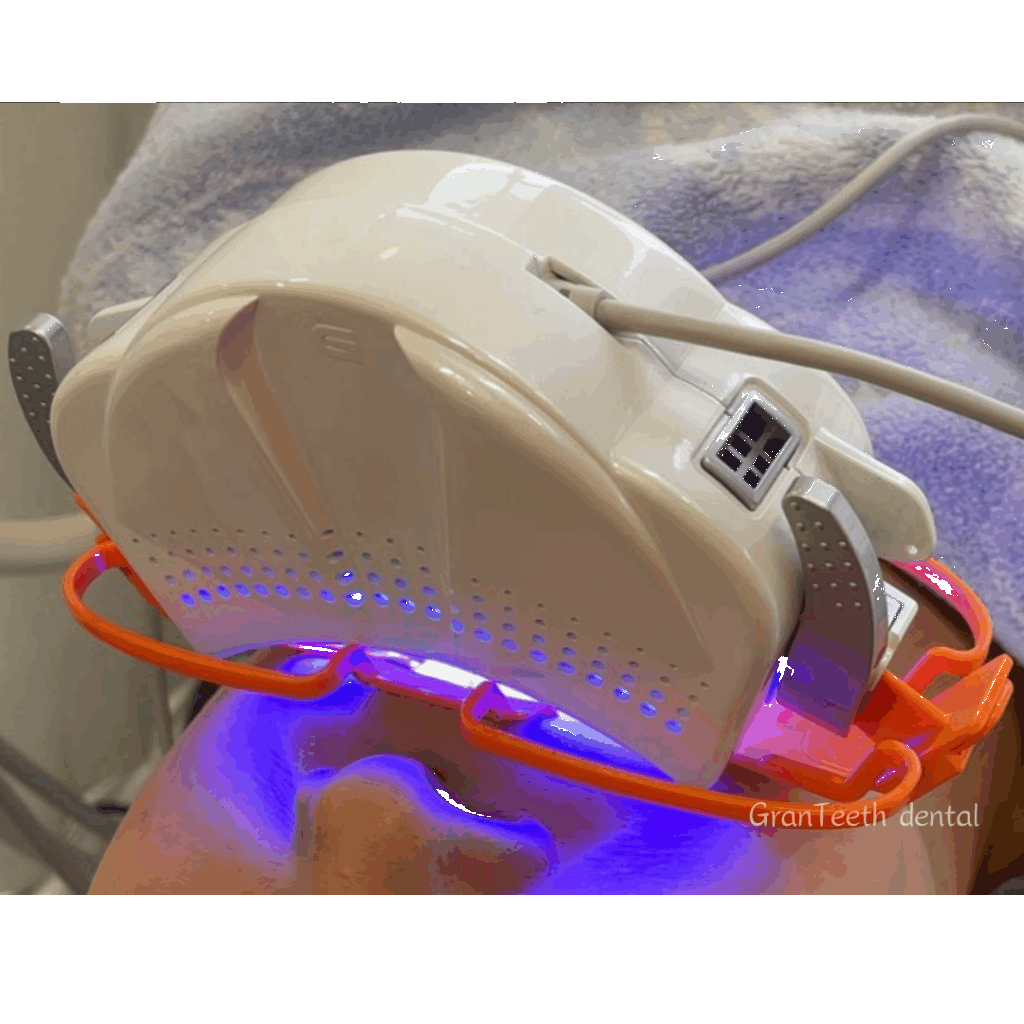

✨オフィスホワイトニング:即効性と高濃度薬剤の使用

オフィスホワイトニングは、歯科医院で行うホワイトニングで、高濃度の過酸化水素を用いることが特徴です。薬剤を歯面に塗布した上で、専用の光照射機器(LEDやレーザーなど)を使用することで、薬剤の反応を促進し、短時間で目に見えるホワイトニング効果を得ることが可能です。

この高濃度薬剤は強力な効果を持つ反面、適切な管理を行わないと歯や歯肉へのダメージを引き起こすリスクもあります。そのため、歯科医師による精密な診断と技術的な配慮が不可欠となります。

たとえば、歯の表面に微細な亀裂(クラック)や咬耗がある場合、それを見逃したままホワイトニングを行うと、知覚過敏を引き起こす可能性があります。医療ホワイトニングでは、あらかじめそれらの部位を専用の保護材でカバーし、知覚過敏のリスクを最小限に抑える対応がなされます。

また、歯肉についても同様で、薬剤が歯肉に接触しないよう歯肉の保護材(ガムプロテクター)でガードし、化学的な薬剤刺激や光照射による熱的ダメージを回避します。これらは専門的な知識と技術を持つ歯科医療従事者だからこそ可能な安全対策であり、セルフホワイトニングでは実現が難しい点です。

✨ホームホワイトニング:穏やかで持続性のある効果

一方、ホームホワイトニングは、歯科医院で処方された専用のマウスピースと薬剤を用いて、自宅で行うホワイトニング方法です。使用される薬剤は、一般的には過酸化尿素(10〜20%程度)が多いですが、ティオン ホームホワイトニングのように過酸化水素を使用した製品もあります。これらの薬剤は医療機関でのみ提供されるため、使用前には歯科医師による診断と使用指導が必須となります。

また、患者さん自身が自宅で継続的に取り組める点や、歯科医師が個別に濃度や回数を調整することで副作用を最小限にできる点も、医療ホワイトニングならではの強みです。

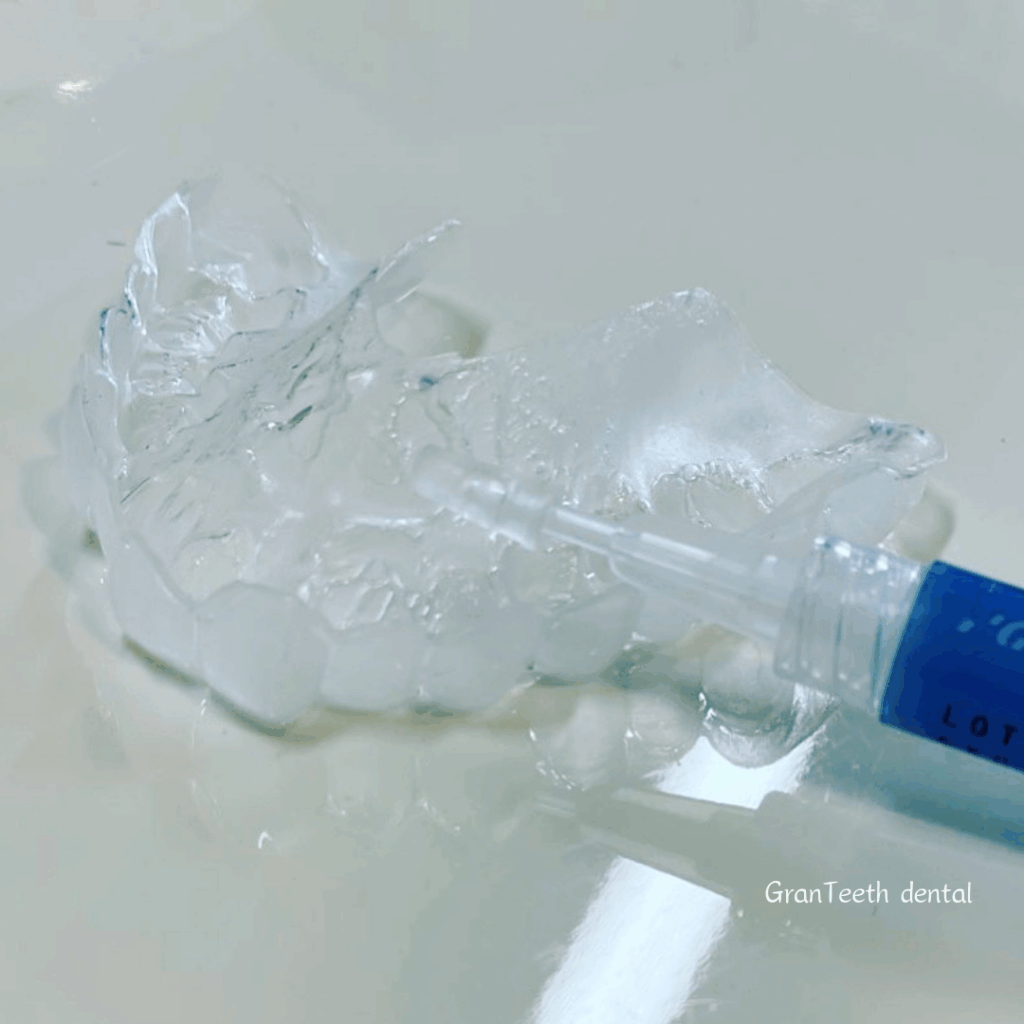

ホームホワイトニングの実際の手順

歯科医院で処方されるホームホワイトニングでは、患者さんごとに専用のマウスピース(トレー)を作製し、それにホワイトニング薬剤を注入して、夜眠るときやリラックスタイムに、数時間程度装着します。

医療ホワイトニングにおける安全性と個別対応の重要性

医療ホワイトニングは、単なる審美的処置にとどまらず、口腔内の健康維持とリスク管理を兼ね備えた治療です。専門の歯科医師が患者さん一人ひとりの口腔状態を詳細に診査し、科学的根拠に基づいた個別対応を行うことで、高い安全性を確保しています。

1. 精密な口腔内診査とリスク評価

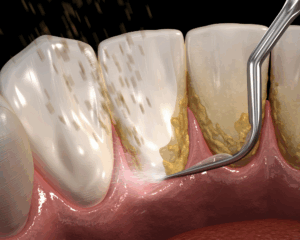

医療ホワイトニングの第一歩は、歯科医院における丁寧な口腔内診査です。虫歯や歯周病の有無、歯のひび割れ(クラック)や摩耗、補綴物の適合状態、歯肉の健康などを細かくチェックし、ホワイトニングの適応可否を判断いたします。

たとえば、BjØrndalらの研究※5では、歯髄に近接した虫歯や深い歯髄露出がある場合は、まず適切な治療を優先すべきであると報告されています。歯石が付着している場合は、まず歯のクリーニングによる除石が必要です。このように、事前の診査によってリスクを見極めることが、安全なホワイトニングを実施するうえで不可欠となります。

2. 知覚過敏への配慮と保護処置

ホワイトニング中に起こる代表的な副作用が「知覚過敏」です。医療ホワイトニングでは、クラックや咬耗した部分、象牙質が露出している部位に対して、専用の保護材(バリア材)を塗布し、薬剤の浸透を制限いたします。これにより、過酸化物による刺激を抑え、知覚過敏の発生率を大幅に軽減できます。

セルフホワイトニングでは、こうした保護措置が行われないことが多く、知覚過敏や歯髄炎のリスクが高まる傾向にあります。

3. 医療ホワイトニングで行われる歯肉保護

※画像はGC公式HPより

医療ホワイトニングでは、薬剤の取り扱いに関する専門知識に基づき、歯肉(歯ぐき)の保護にも十分な配慮がなされます。高濃度の過酸化水素が歯肉に接触すると、化学的な熱傷や炎症の原因となることがありますが、歯科医院では薬剤塗布前に歯肉をレジンなどの保護材で覆う処置(ジンジバルバリア)を施します。

さらに、ホワイトニングライトなどの光照射機器を使用する際にも、光や熱による軟組織へのダメージを防ぐため、照射時間や出力、照射位置などが細かく調整されます。これらの安全管理は、セルフホワイトニングでは再現不可能な高度な技術です。

4. 薬剤濃度と使用時間の適切な管理

医療ホワイトニングにおいては、使用する薬剤の種類、濃度、使用時間、頻度などを歯科医師が患者さんの歯質や歯の状態に応じて個別に調整します。これにより、高い効果を発揮しながらも副作用を抑えることが可能です。

たとえば、過酸化水素高濃度の薬剤を用いたオフィスホワイトニングは即効性が高い反面、知覚過敏などの副作用のリスクもあるため、使用には慎重な管理が必要です。これに対し、ホームホワイトニングでは比較的低濃度の薬剤を長期間にわたって使用することで、より安定した効果と副作用の少なさを実現しています(Dahl & Pallesen)※4。

このように、医療ホワイトニングでは、患者さんの口腔内環境に合わせて治療法を選択・調整できるという「個別対応」の強みがあります。特に、クラック(ひび)や咬耗(すり減り)が認められる歯に対しては、保護材を用いた前処置を行い、知覚過敏のリスクを最小限に抑える配慮がなされます。

また、施術後に知覚過敏が現れた場合は、フッ素塗布や知覚過敏抑制材の使用など、症状を和らげるためのケアも併せて行います。

医療ホワイトニングの効果と科学的根拠

Dahl & Pallesenの研究※4では、過酸化水素を用いた医療ホワイトニングは、歯の構造に重大な損傷を与えることなく、内因性の変色にも効果を示すことが確認されています。また、Liは、適切な濃度・使用法であれば、過酸化水素はエナメル質や象牙質への影響は最小限であると報告しています※6。

医療ホワイトニングでは、こうした科学的根拠に基づいた薬剤選択と使用方法により、安全かつ確実なホワイトニング効果が期待できるのです。

5. 継続的なアフターケアと経過観察

医療ホワイトニングは一度の処置で完結するものではありません。施術後の定期検診や経過観察によって、ホワイトニング効果の持続状況や口腔内の健康状態を確認し、必要に応じて再施術やメンテナンスを行います。

こうしたフォローアップ体制があるからこそ、患者さんは安心して美しい白さを維持することができます。

料金の比較と“本当のコストパフォーマンス”

ホワイトニングを検討する際、費用面は多くの方が最初に気にされるポイントです。セルフホワイトニングと医療ホワイトニングでは価格帯が大きく異なるため、表面的な「安さ」に惹かれてセルフホワイトニングを選択する方も少なくありません。しかし、重要なのは単なる金額の比較ではなく、「コストに対してどれだけの安全性・効果・持続性が得られるか」という“本当のコストパフォーマンス”を見極めることです。

セルフホワイトニングの初期費用とリスクコスト

セルフホワイトニングは1回数千円程度から利用可能で、短期間で手軽に試せるという点が魅力です。しかし、効果が一時的であることや適切な診断・管理がされないまま行われるため、歯のダメージや知覚過敏などのトラブルを引き起こす可能性があります。

たとえば、エナメル質に微細なクラックがある状態でホワイトニングを行った場合、強い知覚過敏を招くことがあります。こうしたトラブルが発生すると、結果的に歯科医院での治療費用が別途発生し、かえって高くつくというケースも少なくありません。

医療ホワイトニングの費用と価値

一方、歯科医院で行う医療ホワイトニングは1回あたりの費用が2~5万円前後と、セルフに比べて高額に感じられるかもしれません。しかし、その価格には高濃度の過酸化水素を安全に取り扱うための設備や、専門知識を持つ歯科医師による個別対応、さらには知覚過敏の予防処置や治療的配慮などがすべて含まれています。

さらに、医療ホワイトニングでは施術前に口腔内の検査を行い、虫歯やクラック、咬耗などのリスク部位を把握した上で、必要に応じて保護処置を行います。これにより、薬剤による刺激や光照射による歯肉へのダメージを防ぎながら、歯質にやさしく、かつ効果的にホワイトニングを行うことができます。

また、医療ホワイトニングは持続性にも優れており、1回の施術で得られる効果の持続期間が長いことも特長のひとつです。これは再施術の回数を減らし、トータルコストの面でもパフォーマンスが高いといえるでしょう。

保険適用外であることの意義

ホワイトニングは審美目的の処置であるため、医療保険の適用対象外となります。この点を「高額になる」「自由診療だから不透明」と捉える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、保険適用外であることには大きな意義があります。

それは、自由診療であるがゆえに、使用薬剤や施術方法、管理体制を歯科医師が最大限に工夫し、最適化できるという点です。たとえば、歯質や口腔内の状態に合わせた薬剤の濃度調整や、知覚過敏予防材の選定、施術間隔の調整など、細やかなカスタマイズが可能です。

保険診療では制限されるこれらの要素も、自由診療であれば患者さんお一人おひとりの口腔内に適した「オーダーメイドの安全・効果的なホワイトニング」を提供することができます。

まとめ:安全性を最優先に考えたホワイトニングの選択を

ホワイトニングは、歯の美しさを取り戻すための有効な方法ですが、その効果と同時に安全性をしっかり考慮することが不可欠です。本コラムでは、セルフホワイトニングと医療ホワイトニングの違い、そしてそれぞれの安全性について詳しく解説してきました。

大切なご自身の歯を健康的に、そして安全に白くしたいとお考えの方は、ぜひ歯科医院でのホワイトニングをご検討ください。

参考文献

・※1Mozhgan Bizhang,Julia Domin,Gholamreza Danesh,Stefan Zimmer.Effectiveness of a new non-hydrogen peroxide bleaching agent after single use – a double-blind placebo-controlled short-term study2017

・※2Scientific Committee on Consumer Products2005. Hydrogen peroxide and hydrogen peroxide releasing substances in oral health products. SCCNFP/0058/98.

・※3Goldberg M, Grootveld M, Lynch E. Undesirable and adverse effects of tooth-whitening products: a review. Clin Oral Investig. 2010;14(1):1-10.

・※4Dahl JE, Pallesen U. Tooth bleaching—a critical review of the biological aspects. Crit Rev Oral Biol Med. 2003;14(4):292-304.

・※5Bjørndal L, et al. Management of deep caries and the exposed pulp. Int Dent J. 2019;69(Suppl 2):34–42.

・※6Li Y. Biological properties of peroxide-containing tooth whiteners. Food Chem Toxicol. 1996;34(9):887-904.

画像引用:GC Tion公式HP